Bertelsmann-Studie Armutsrisiko im Alter nimmt stark zu

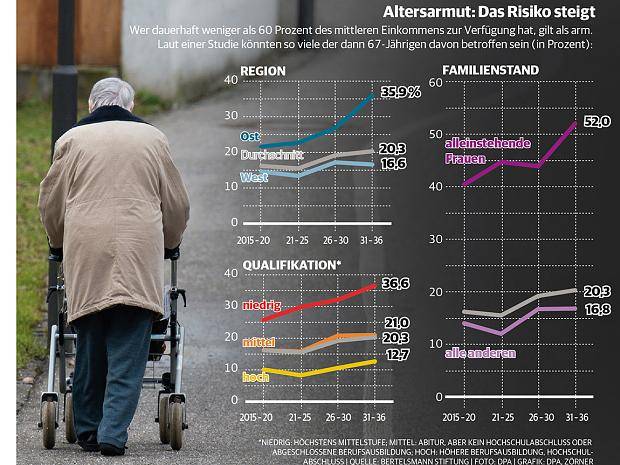

Berlin · Jeder fünfte Neu-Rentner könnte nach einer Bertelsmann-Studie im Jahr 2036 unter die Armutsschwelle fallen. Vor allem alleinstehende Frauen sind betroffen. Die Studienautoren fordern mehr Hilfen für bestimmte Risikogruppen.

Jeder fünfte Neu-Rentner könnte in rund 20 Jahren von Armut bedroht sein. Davor warnt eine aktuelle Studie, die die Wirtschaftsforschungsinstitute DIW und ZEW im Auftrag der Bertelsmann Stiftung geschrieben haben. Demnach steigt in den Jahren bis 2036 das Risiko, im Alter arm zu sein, von heute 16 auf 20 Prozent der über 67-Jährigen. Besonders betroffen davon seien alleinstehende Frauen, Menschen ohne Berufsausbildung und Langzeitarbeitslose. Als armutsgefährdet gelten Rentner mit einem monatlichen Nettoeinkommen von unter 968 Euro. Auch der Anteil derer, die von der staatlichen Grundsicherung im Alter abhängig sein werden, steigt laut der Studie von derzeit fünf auf sieben Prozent bis 2036.

Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) in Berlin und das Mannheimer Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) stützen sich bei ihren Simulationsrechnungen auf repräsentative Haushaltsdaten des sozio-oekonomischen Panels (SOEP). Das SOEP ist eine repräsentative Wiederholungsbefragung von etwa 30.000 Bürgern in fast 12.000 Haushalten. Die Bertelsmann-Studie liefert erstmals Erkenntnisse darüber, wie groß das Altersarmutsrisiko der geburtenstarken Jahrgänge der Babyboomer-Generation sein könnte, die von 2022 an in Rente gehen.

Den wichtigsten Grund für das steigende Armutsrisiko im Alter sehen die Studienautoren darin, dass die Zahl der unterbrochenen Erwerbsbiografien zugenommen hat. Wer armutsbedroht ist, hatte in seinem Arbeitsleben oftmals Phasen, in denen nichts oder nur wenig in die Rentenversicherung eingezahlt wurde. Auch der Anteil derer am unteren Ende der Einkommensskala ist seit den 1990-er Jahren größer geworden. Zudem nimmt das Rentenniveau, die Höhe der gesetzlichen Rente im Verhältnis zum Durchschnittseinkommen, ab - während wegen der anhaltenden Niedrigzinsphase der Beitrag der privaten Altersvorsorge unter den früheren Erwartungen bleibt.

Der Anstieg der Altersarmut falle insgesamt moderat aus, betreffe aber bestimmte Risikogruppen besonders hart. So würden in Ostdeutschland zwischen 2031 und 2036 mit elf Prozent aller Neu-Rentner mehr als doppelt so viele in die Grundsicherung fallen wie im Westen. Der Anteil alleinstehender Frauen, die Anspruch auf Grundsicherung im Alter hätten, werde stark steigen - von aktuell 16 auf 28 Prozent. Stark von Altersarmut betroffen seien auch Selbstständige, denn nur 38 Prozent der 45- bis 64-jährigen Solo-Selbstständigen zahlten in die Rentenversicherung ein.

Die Autoren machen deutlich, dass ein höheres Rentenniveau, wie es die SPD propagiert, kaum gegen die Altersarmut helfen würde, da die Betroffenen die Kriterien für eine höhere gesetzliche Rente oft nicht erfüllten. "Tatsächlich zielt dieser Vorschlag nicht speziell auf Risikogruppen der Altersarmut, sondern gleichermaßen auf alle Neu-Rentner", heißt es in der Studie. Ähnlich wirkungslos werde der Freibetrag von bis zu 200 Euro im Monat bleiben, den die Koalition für Grundsicherungsempfänger beschlossen hatte, die zusätzliche Einkünfte aus privater oder betrieblicher Altersvorsorge haben. Die Institute empfehlen weitere Verbesserungen für Erwerbsminderungsrentner.

Wer ein Leben lang gearbeitet habe, müsse im Alter mehr haben als die Grundsicherung, sagte Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles (SPD). "Deshalb war es falsch, dass Frau Merkel und die Union die Solidarrente abgelehnt haben." Altersarmut sei "in Zukunft vor allem ein Problem für Menschen, die kaum in die Rente eingezahlt haben", sagte dagegen CDU-Präsidiumsmitglied Jens Spahn. "Denen hilft man nicht mit einer milliardenschweren Anhebung des Rentenniveaus, sondern mit gezielten Maßnahmen etwa für Erwerbsunfähige", sagte er.

Dank hoher Beschäftigung entwickelt sich die Finanzlage der Rentenversicherung derzeit immerhin besser als erwartet: Das Defizit werde 2017 mit etwa 1,8 Milliarden Euro geringer ausfallen als 2016, hieß es aus Kreisen der Rentenkasse.