Analyse Aufschwung macht bequem

Berlin · Noch laufen Konjunktur und Wachstum überraschend gut, doch in der nächsten Legislaturperiode wird sich das ändern. Parteien tun so, als gehe es ewig so weiter. Die Politik droht die Zukunft zu verschlafen, warnen Ökonomen.

Uns geht es gut. So gut, dass die Parteien gar nicht so genau wissen, womit sie eigentlich im Bundestagswahlkampf punkten können. Nur die Kanzlerin weiß es natürlich: Sie tingelt durch die Urlaubsorte an Nord- und Ostsee und erzählt den Menschen, sie sollten im Urlaub mal ordentlich entspannen und das gute Leben genießen.

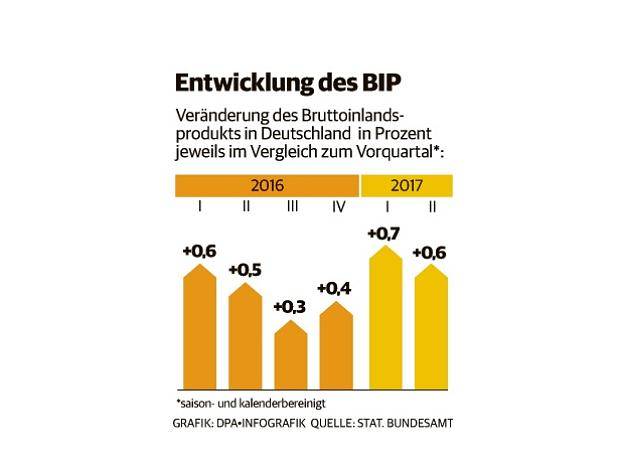

Tatsächlich befindet sich Deutschland in einem seit Jahren anhaltenden Aufschwung, der selbst die kühnsten Optimisten erstaunt. Zwölf Quartale hintereinander ist die deutsche Wirtschaft jetzt ununterbrochen gewachsen. Das hat es seit der Wiedervereinigung erst einmal gegeben. Aber im Grunde wächst die Wirtschaft schon seit 2010, eine echte Rezession gab es seither nicht. Die Bundesbank denkt jetzt daran, ihre Wachstumsprognose für das laufende Jahr zu erhöhen. Sie wäre dann eine der letzten, denn viele Forschungsinstitute und Banken haben es schon getan. Sie erwarten zwei Prozent Wachstum im laufenden Jahr. Auch 2018 könne es noch einmal so weitergehen, so die Mehrheitsmeinung.

Kein Wunder, dass sich Angela Merkel im Wahlkampf ähnlich wie schon 2013 auf ein "Weiter so" beschränkt. Der Dauer-Aufschwung, die Mini-Arbeitslosigkeit, die hohen Lohnabschlüsse, die sprudelnden Steuereinnahmen - all das spielt der Kanzlerin in die Hände, nicht dem glücklosen Martin Schulz von der SPD, dessen mantrahafte Warnung vor sozialer Ungerechtigkeit nicht sehr viele Bürger berührt.

Es gibt aber doch einen Unterschied gegenüber der Lage vor vier Jahren: Die auf die Dauer-Kanzlerin zukommende nächste Legislaturperiode dürfte viel schwerer werden als die zu Ende gehende. Nicht allein aus weltpolitischen Gründen, sondern auch aus ökonomischen. Denn der Aufschwung kann und wird nicht weitere vier Jahre anhalten. Dafür ist die Liste der konjunkturellen Risiken zu lang. Hinzu kommen strukturpolitische Versäumnisse, fahrlässige Managementfehler der Autoindustrie, geringe Investitionen, Krisen und Kriege in der Welt, die anstehende Zinswende der Europäischen Zentralbank, die Zitterpartie des britischen EU-Austritts, die Alterung der Bevölkerung.

Am meisten aber beunruhigt, dass die Politik das alles bisher nicht wahrnehmen will. "Das größte Risiko liegt in einer Politik, die auf die Herausforderungen Digitalisierung, Demografie und Globalisierung nicht reagiert", warnt deshalb Michael Hüther, der Präsident des Instituts der deutschen Wirtschaft in Köln. Er befürchtet, "dass die stabile Entwicklung von Produktion und Beschäftigung die Politik einlullt und zu weiteren nicht nachhaltigen sozialpolitischen Geschenken führt". Ähnlich sieht es Marcel Fratzscher, Chef des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung. "Wir erleben im Augenblick goldene Jahre. Wir sind am Höhepunkt unserer Leistungsfähigkeit angelangt. Meine Sorge ist, dass die großen Parteien diese goldenen Jahre jetzt nicht nutzen, um die Zukunftsfähigkeit des Landes zu sichern", sagt Fratzscher.

Die nach zwölfjähriger Regentschaft ein wenig ermüdete Kanzlerin könnte bald nach ihrer wahrscheinlichen Wiederwahl mit nicht mehr so hohen Wachstumszahlen konfrontiert sein. Der Euro ist gegenüber dem US-Dollar deutlich erstarkt und dürfte die deutschen Exporte weiter dämpfen. Vor allem aber frisst sich die Dieselaffäre ins Bewusstsein der Autokäufer in aller Welt. Die Hersteller spüren die Vertrauenskrise bereits in rückläufigen Dieselverkäufen. Es hilft nichts, wenn sie sich mit ihren noch erstaunlich hohen Absatzzahlen im ersten Halbjahr beruhigen. Diese Krise kann sich wie ein Schwelbrand ausbreiten, wenn ihr nicht endlich mit totaler Offenheit begegnet wird. Der Schatten, der sich über das Auto-Image legt, kann auch auf andere Industrien abfärben. "Verlässlichkeit, Vertrauen, hohe Qualität sind Erfolgsgrundlagen von ,Made in Germany´. Wenn die verloren gingen, wäre das verheerend für die gesamte deutsche Wirtschaft", warnt der DIW-Präsident.

Börsenprofis, die das Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) monatlich nach Konjunkturerwartungen befragt, sind wegen der Autokrise schon pessimistischer: Das gestern veröffentlichte ZEW-Konjunkturbarometer fiel unerwartet deutlich auf den tiefsten Stand seit Oktober 2016. "Der sehr deutliche Rückgang spiegelt die Nervosität über den weiteren Verlauf des Wachstums in Deutschland wider", sagt ZEW-Chef Achim Wambach.

Das Ende des Aufschwungs könnte in den nächsten Jahren mit wachsenden strukturellen Wachstumsproblemen zusammenkommen. Eine Hypothek für Deutschland ist das hohe Alter seiner Bevölkerung. Das ist auch ein Grund, warum bei uns seit Jahren zu wenig investiert wird. Hinzu kommt, dass Millionen Baby-Boomer ab 2020 in Rente gehen. Das wird erst die gesetzliche Krankenversicherung unter Druck setzen, dann die Rentenversicherung. Entweder Beitragssätze oder Steuern oder beides werden steigen müssen und die Arbeitskosten erhöhen, was wiederum die Standortqualität für Investoren verschlechtert. In beiden Zweigen der Sozialversicherung braucht es eigentlich schon in der kommenden Legislatur strukturelle Reformen, doch die finden sich in keinem Wahlprogramm.

Auch andere Strukturnachteile dürften das Wachstum dämpfen. Neben einer schwachen Banken- und Versicherungsindustrie ist das vor allem der deutliche Rückstand Deutschlands bei der Digitalisierung. In einer aktuellen Untersuchung des ZEW und des Fraunhofer-Instituts für System- und Innovationsforschung landet Deutschland bei der Digitalisierung seiner Wirtschaftsprozesse im Vergleich der Industrienationen nur auf Platz 17 weit abgeschlagen hinter Finnland, Großbritannien oder den USA und auch Frankreich. Dass Deutschland bei der Digitalisierung künftig viel mehr tun muss, haben die Wahlkämpfer immerhin erkannt.