Neuer Roman von Takis Würger „Stella“ - ein unerzählbares Schicksal

Düsseldorf · Nach seinem großen Debüterfolg legt „Spiegel“-Redakteur Takis Würger jetzt den Roman „Stella“ vor. Die authentische Geschichte einer Jüdin, die 1942 in Berlin zahlreiche Juden der Gestapo verraten haben soll.

Erst seit zwei Tagen liegt der Roman bei den Buchhändlern aus, und schon ist darüber eine formidable Debatte entbrannt. Ob man das, was da erzählt würde, in dieser Art tun dürfe und ob generell ein Roman dafür tauglich sei. Wieder geht es ums Dritte Reich, um den Massenmord an Juden. Nach der Diskussion um Robert Menasse und dessen falsche Zitierung einer angeblich in Auschwitz gehaltenen Rede, gilt das Augenmerk nun Takis Würger. Ein junger Schriftsteller mit lupenreiner Biographie: Nach dem Abi war er als Entwicklungshelfer in Peru unterwegs, studierte unter anderem in Cambridge, arbeitet beim „Spiegel“ und hat 2017 mit seinem Romandebüt „Der Club“ für reichlich gutes Aufsehen gesorgt. Zwei Jahre später ist jetzt das Zweitwerk da, das für jeden Autor als das schwierigste überhaupt gilt.

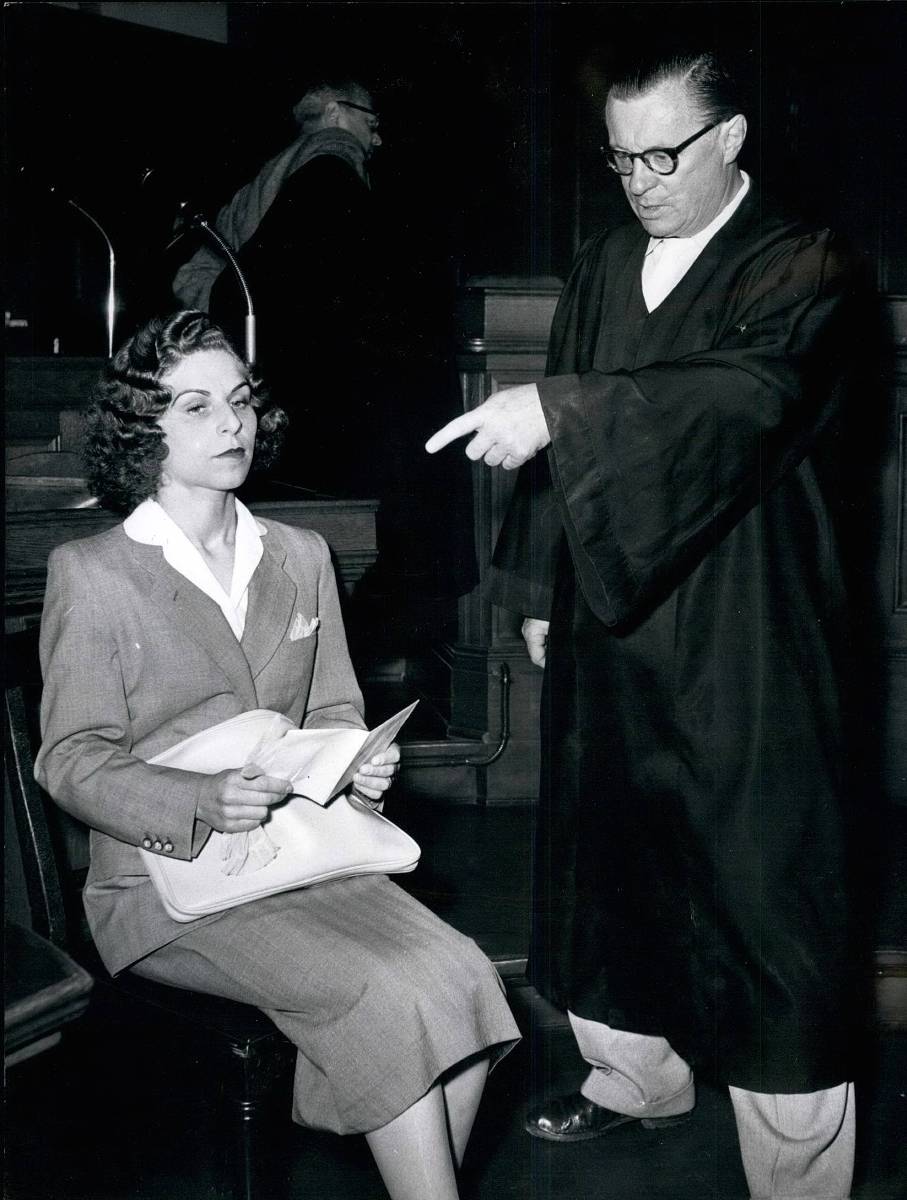

Und schwierig ist „Stella“ tatsächlich geraten. Nicht literarisch. Takis Würger ist ein Erzähler; der 34-Jährige ringt nicht mit der Sprache, sondern schöpft aus ihren Möglichkeiten. Sein Problem – und somit das des Romans – ist der Stoff, ist die Lebensgeschichte der Jüdin Stella Goldschlag, die in Berlin der Nazi-Zeit für die Gestapo als „Greiferin“ tätig war, viele versteckte Juden verraten und in den Tod geschickt hatte. Stella Goldschlag war nach dem Krieg von einem sowjetischen Militärtribunal zu zehn Jahren Haft verurteilt worden. 1994 nahm sie sich in Freiburg mit einem Sprung aus dem Fenster das Leben.

Diese Stella ist das Zentrum in Würgers gleichnamigen Roman, um das alles kreist. Friedrich vor allem, Spross einer reichen Schweizer Familie, der ausgerechnet 1942 nach Berlin reist, um das Zeichnen zu lernen. Das ist ein hehres Ziel, getoppt nur von seinem Motiv, mit eigener Anschauung die Gerüchte von der Wirklichkeit zu trennen. Am Ende des Romans wird darauf noch einmal die Sprache kommen – mit der Erkenntnis, dass es wohl doch schwierig mit der Wahrheit an sich ist. Um Stella kreist aber auch Tristan von Appen, der am Savignyplatz nicht wohnt, sondern logiert. Ein Freund der Tiere ist er, des exquisiten Essens, des feinsinnigen Lebens und des verbotenen Jazz. Der Lebemann ist quasi im Nebenberuf auch SS-Obersturmbannführer. Von Appen gibt sich zu kultiviert für einen Nazi, und ist es durch und durch. Schweizer, Jüdin, SS-Mann – diese Ménage à trois in Berlin des Jahres 1942 hat es in sich. Genauer gesagt: Sie hätte es in sich als eine reine Fiktion, die unsere Urängste, Hoffnungen und Begehren schildert in einer Stadt und zu einer Zeit, die vom Chaos noch nicht beherrscht wird, deren Untergang aber am Horizont immer absehbarer wird.

Doch Takis Würger hat eben nicht eine Fiktion als mögliche Wirklichkeit geschaffen, sondern wirkliches Geschehen fiktionalisiert. Stella gab es, die mit den Nazis paktierte, um sich und auch ihre Eltern (was nicht gelang) zu retten. Die Stella des Romans aber hat es nie gegeben, weil ihre Motive, ihr Antrieb, ihr Sehnen völlig verborgen bleiben. Wir sehen sie bloß in einem Spiegel, der eine junge, mitunter lebenslustige Frau und Sängerin zeigt, die zu viel trinkt, zu wenig schläft, vielleicht zu viel liebt. Klischees von einer Femme fatale. Stella bleibt in dem Roman stets als Projektion von Takis Würger kenntlich. Drei Menschen treten als Schablonen auf: der naiv-neutrale Schweizer, die vom Leben und Überleben berauschte Stella, schließlich der SS-Mann, der zum Dämon wird.

Da wird es wirklich schwierig, wenn permanent die historische Faktenlage zur Beglaubigung herangezogen wird. Und das geschieht permanent. Im Stile von Florian Illies wird jeder Monat von 1942 im Zeitraffer kurz vorgestellt, also was, wann und wo damals auf der Welt geschehen ist. Zudem werden die Zeugen- und Opferaussagen aus dem späteren Stella-Prozess eingestreut, ein bisschen wie Mahnmale.

Der Roman wird bald irgendwann das, was kein Roman werden darf: selbstgerecht. Ohnehin muss man sich fragen, wie bei einer Geschichte mit Ich-Erzähler Prozessakten und chronologische Überblicke Eingang finden können. Es ist, als Takis Würger seiner Erzählung nicht so ganz traut und mit Partikeln der Wirklichkeit die Effekte steigern will. Am Ende wirkt das Buch zu konstruiert und zu wenig gelebt. Zu einem anderen Lese-Urteil kann selbst das rühmliche Votum Daniel Kehlmanns nicht verführen, der mit diesen Worten den Buchdeckel ziert: „Takis Würger hat sich etwas Aberwitziges vorgenommen: Das Unerzählbare zu erzählen. Man beginnt dieses Buch mit Skepsis, man liest es mit Spannung und Erschrecken, man beendet es mit Bewunderung.“

Das Unerzählbare erzählen ist ein hübsches Bonmot, mehr nicht. Weil das Unerzählbare nicht grundlos unerzählbar ist. Ein Roman muss vieles dürfen, er darf nicht aber über Menschen richten, deren Biographie man sich zur Dramatisierung ausleiht. Das nämlich ist zu wenig für die Frage, wie eine Jüdin unter den Nazis zur Täterin werden konnte. Vielleicht war der Ehrgeiz des Autors nach dem Debüterfolg zu mächtig. Und vielleicht ist das Leben der Stella kein Stoff einer fiktionalen Fortsetzung. Denn mit der Mischung von Fakten und Fiktion droht unsere Erinnerung an die Shoa unberechenbar zu werden. „Stella“ ist dazu geeigent, das Gerücht mit der Wirklichkeit zu vermischen.